Egon Erwin Kisch, Foto: Tschechisches Rundfunkarchiv und Programmfonds.

Unser Nachbar Peter, ein gebürtiger Österreicher, zog vor kurzem auf Dauer nach Prag. Er spricht kein Tschechisch. Im Alltag muss er hauptsächlich mit Englisch auskommen. Wenn er Zeitung lesen möchte, setzt er sich an den Computer. Zu den deutschen Periodika, an denen er in der Vergangenheit bei wiederholten Besuchen von Prag Gefallen fand, gehörte die Prager Zeitung. Sie hat eine Tradition von beinahe 350 Jahren. Im Jahr 1672 begann sie der Buchdrucker Jan Arnolt der Ältere z Dobroslavína von der Prager Kleinseite unter dem Namen Ordinari Postzeitungen herauszugeben. Später wurde sie zu Prager Zeitungen umbenannt. Welche deutschen Periodika, die in Tschechien erschienen sind, spielten in seiner neuesten Geschichte eine wesentliche Rolle? Und wie sieht es eigentlich mit der in Tschechien herausgegebenen deutschen Presse heute aus?

Wochenzeitung aus der Mitte Europas

Als kurz vor Weihnachten 2016 die letzte Ausgabe der Wochenzeitung Prager Zeitung an den Zeitungsständen erschien, schloss sich ein weiteres Kapitel der deutschen Publizistik in Tschechien. Das meistgelesene fremdsprachige Periodikum, welches im Dezember 1991 der aus dem ostdeutschen Zwickau stammende Historiker Uwe Müller (1955-2010) gründete, bildete mehr als zwanzig Jahre eine „Brücke der Informationen“ zwischen dem Osten und dem Westen.

„Es geht uns darum, Themen aus Ostmitteleuropa, konkreter aus Tschechien und der Slowakei für den deutschsprachigen Leser aufzubereiten und ihn in die Realitäten dieser beiden Länder einzuführen. Wir wollen den Blick für Themen aus diesen Ländern schärfen, für die Befindlichkeiten der Menschen, die hier leben.“ So beschrieb Müller das Konzept der Zeitung in einem Interview mit dem Tschechischen Rundfunk. Ihre abenteuerliche Entstehung beschrieb es als „einen Sprung ins kalte Wasser der Marktwirtschaft“. Am Anfang sah es hoffnungsvoll aus.

Die „Wochenzeitung aus der Mitte

Europas“, wie der offizielle Untertitel lautete, etablierte sich in der

tschechischen Medienwelt und sprach seine Leser*innen ein ganzes

Vierteljahrhundert an. Zu ihnen gehörten Unternehmerinnen und Unternehmer sowie

Diplomatinnen und Diplomaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz,

Bohemistik-Lehrende und -Studierende, Vertriebene aus der Nachkriegszeit und

Touristen. Nur selten blieb jedoch die Prager Zeitung in schwarzen

Zahlen. Am besten ging es

ihr in den Jahren 2003 bis 2005, als Tschechien zum

EU-Mitglied wurde und die deutschen und österreichischen Unternehmer*innen mehr

über das Land erfahren wollten. Es war aber nur ein kurzes optimistisches

Aufatmen.

Unter Verrückten

Der Gründer Uwe Müller bemühte sich darum, dass seine Zeitung – trotz einer anderen Frequenz und Lesergemeinde – auch was den Umfang betrifft, an eine legendäre Tageszeitung anknüpft, die insbesondere in der Zwischenkriegszeit berühmt war. Es handelte sich um das Prager Tagblatt, welches 1876 gegründet wurde. Aus ihm entwickelte sich im Laufe der Zeit die größte liberal-demokratische deutsche Tageszeitung, die in der Tschechoslowakei herausgegeben wurde.

Prager Tagblatt, Ausgabe von Ende Juni 1914, berichtet über den Krieg mit Serbien.

Sie stellte eine Reihe von ausgezeichneten Journalisten und Schriftstellern aus dem ganzen deutschsprachigen Raum an, auf ihren Seiten wurden Feuilletons von Thomas Mann, Kurt Tucholsky und Erich Kästner abgedruckt. Die Prager Redaktion in der Straße Panská 8 wurde von Prager Literaten wie Egon Erwin Kisch und Friedrich Torberg gestaltet. Torberg beschreibt die Redaktion vom Prager Tagblatt in einem Kapitel seines Buches Die Tante Jolesch. Erinnerungen an die goldene Ära der Zeitung wurden auch im autobiografischen Werk Prager Tagblatt. Roman einer Redaktion festgehalten.

Max Brod, ein bedeutender Mitarbeiter, sagte über sie: „Es war eine übermütige Redaktion, dies Prager Tagblatt, die lustigste, die ich je gesehen habe, und dabei war ich während meiner Mal-Bohème-Zeit als Gast in Pariser, Berliner und Wiener Redaktionen viel herumgekommen. Welch verbissener Berufsernst überall! Es war ein europäisches Kuriosum. Jeder, der mitarbeitete, setzte seinen Ehrgeiz darein, seine Sache möglichst perfekt zu leisten, knapp, ohne Phrasen, mit Einsatz aller Nerven. Aber dabei gab man sich den Anschein, als ob alles mühelos, nur wie zum Spaß vor sich ginge. Ich muß gestehen, daß ich zuerst den Eindruck hatte, unter Verrückte gefallen zu sein.“

Die Existenz der fortschrittlichen Zeitung, in welcher aus Hitlerdeutschland geflohene antifaschistische Schriftsteller und Publizisten wirkten, wurde durch die deutsche Besetzung der Tschechoslowakei im März 1938 unterbrochen. Die letzte Nummer vom Prager Tagblatt erschien am 4. April 1938. Bereits am Folgetag wurde es durch die deutsche Besatzungszeitung Der Neue Tag ersetzt. Auch die Räumlichkeiten wurden von der neuen Zeitung übernommen.

Die goldene Ära der Prager Presse

Neben dem Prager Tagblatt spielte in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts die liberale Tageszeitung mit nationalem Charakter Deutsche Zeitung Bohemia eine wichtige Rolle. Der Redaktionssitz unter der Leitung von Bruno Kafka befand sich im Anenský dvůr in Prag. Sie wurde im Jahr 1828 gegründet. Als Tageszeitung gab es sie erst zwanzig Jahre später. Obwohl es sich offiziell um keine Parteipresse handelte, sympathisierte die Zeitung mit der Deutschen Demokratischen Freiheitspartei. Das Niveau von Nachrichten sowie literarischen Beiträgen war hoch, wozu nicht zuletzt als Redakteur der schon erwähnte E. E. Kisch beigetragen hat.

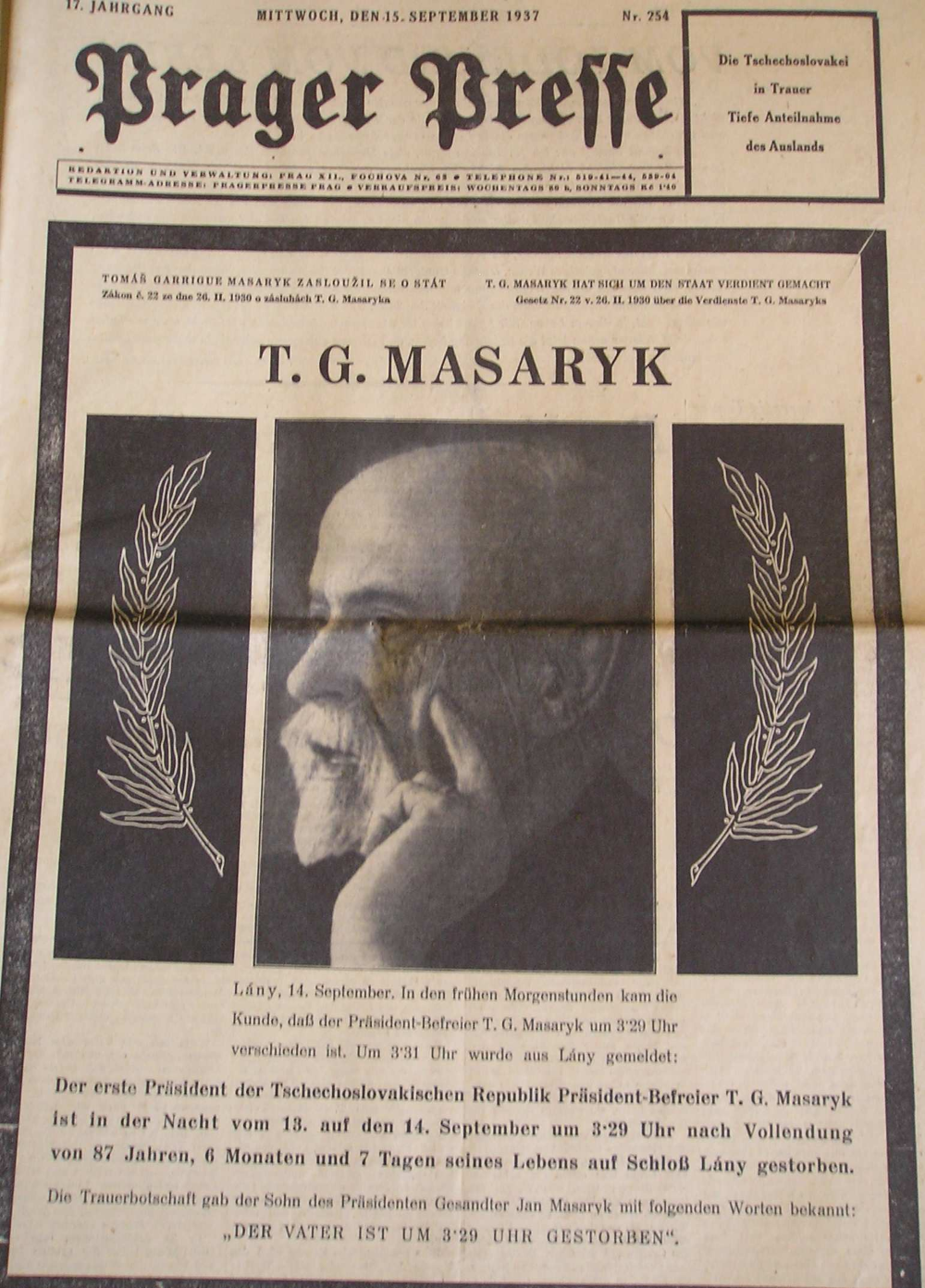

Treue Leser*innen gewann auch die deutsche, liberale und auf die Tschechoslowakei orientierte Tageszeitung Prager Presse. Sie wurde im Jahr 1921 von Tomáš Garrigue Masaryk mit dem Ziel gegründet, die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei zu integrieren. Dieses einzigartige Periodikum wurde im tschechoslowakischen Regierungsverlag Orbis verlegt und sein Chefredakteur war bis 1938 Arne Laurin. Die Feuilletons schrieb Otto Pick – ein Journalist, Politologe, Diplomat und nahestehender Mitarbeiten von Masaryk und Beneš. Das Netz von Korrespondenten dieser jungen Zeitung verbreitete sich bis nach Wien.

Prager Presse, September 1937, Bekanntgabe des Todes von T. G. Masaryk.

Außer den erwähnten Periodika wurden in der Ersten Tschechoslowakischen Republik auch einige deutsche Regionalzeitungen herausgegeben. Eine besondere Stellung nahmen insbesondere folgende Zeitungen ein: die Reichenberger Zeitung, das Aussiger Tagblatt, der Teplitz-Schöngauer Anzeiger und der Tagebote aus Schlesien. Das Ende einer vielfältigen und langjährigen Tradition von einer deutschen Presse auf dem tschechischen Gebiet kam nach 1945.

Der letzte Mohikaner

Die Prager Zeitung überlebte ihren Sprung ins kalte Wasser der Marktwirtschaft nicht. Sie hielt aber den eiskalten Wellen ein ganzes Vierteljahrhundert stand. Laut ihrem Redakteur Marcus Hundt war der Hauptgrund für das Ende ein kleiner Anzeigenmarkt. Die Führungspositionen in deutschen und österreichischen Tochtergesellschaften in Tschechien wurden zunehmend durch Tschechen besetzt. Die Anzeigen in deutschsprachigen Zeitungen waren für sie nicht interessant. Mit dem Verschwinden der Prager Zeitung entstand in der tschechischen Medienwelt eine Lücke. Es ist noch niemandem gelungen, sie zu füllen.

Marcus Hundt gab der Zeitung wenigstens ein online Leben. Die Nachrichten der deutschsprachigen Redaktion und der Journalistinnen und Journalisten aus den tschechischen Zeitschriften Respekt und Reportér, mit denen Hundt zusammenarbeitet, können die Leser*innen auf Deutsch also auch heute noch lesen. Es ist interessant, dass die Leser*innen hauptsächlich Deutsche und Österreicher im Ausland sind, die sich aus verschiedenen Gründen für das Geschehen in Tschechien interessieren.

Ein Bestandteil der Prager Zeitung war außer eine Beilage, die Prager Tagblatt benannt war, auch die Publikation Landes-Anzeiger. Nach der Verselbstständigung begann die Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien die gedruckte Halbmonatsschrift LandesZeitung herauszugeben, welche für die deutsche Minderheit in Tschechien bestimmt war. Daraus entstand im Herbst 2014 eine Plattform für einen deutsch-tschechischen Dialog, eine Zeitschrift für Deutsche in der Tschechischen Republik – das LandesEcho. Heutzutage ist sie das letzte gedruckte deutschsprachige Periodikum in Tschechien.