🇨🇿 Tento článek si můžete přečíst i v češtině: Alice Horáčková píše o jednom domě, kde se potkávají dva světy

Es ist kein Zufall, dass sich die Schriftstellerin und Journalistin Alice Horáčková in ihrem neuen Buch auf den Weg ins Sudetenland macht: nach Benecko, wohin sie seit ihrer Kindheit zu ihren Großeltern fuhr, wo sie Skifahren lernte und auch die ersten deutschen Wörter aufschnappte. Sie spürte die Spannungen zwischen den Erwachsenen, wann immer Besuch aus dem Westen kam. Die Gründe dafür begann sie aber erst bei der Arbeit an ihrem umfangreichen Familienroman Rozpůlený dům (Ein zweigeteiltes Haus) zu verstehen, in dem sie die Schicksale der Bewohner des Riesengebirges in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts festhielt.

Dem Thema, über das in ihrer Familie jahrelang geschwiegen worden war, eröffnete sie erst vor vierzehn Jahren. „Freunde in Berlin fragten mich nach meiner Familiengeschichte. Mir wurde bewusst, dass ich fast nichts über sie wusste. Ich schämte mich dafür, und deshalb fasste ich den Mut, zu Hause nach empfindlichen Dingen zu fragen“ , beginnt Alice zu erzählen. „Mein Onkel holte nach und nach gut behütete alte Fotos von Großvater Arnošt in seiner Wehrmachtsuniform hervor. Jemand hatte jedoch die Schulterklappen von den Fotos abgeschnitten, damit nicht zu erkennen war, dass er bei den Deutschen war“, erklärt sie. „Großvater war Halbdeutscher, aber er wollte nicht zur Wehrmacht. Er hat dann Wahnsinn vorgetäuscht, um irgendwie von ihr wegzukommen.“

Damals erfuhr Alice zum ersten Mal, wie dramatisch das Kriegsende für ihre Verwandten war: ihr deutscher Urgroßvater beging im Lager einen Selbstmordversuch und seinem jüngeren Bruder gelang er. „Ich saß da wie angewurzelt. Aber die Idee, über all das zu schreiben, kam erst zehn Jahre später.“ Angeregt wurde sie durch eine fast mystische Erfahrung, als ein deutscher Verwandter wie aus dem Nichts in Benecko auftauchte und über den Krieg zu sprechen begann. Die Perspektive des Onkels war allerdings eine andere. Am nächsten Tag hatte sie das erste Kapitel im Kopf „inklusive der Sätze, die mir im Kopf herumschwirrten“ .

Der Hund Masaryk

Benecko war einst das höchstgelegene tschechische Dorf im Riesengebirge (alle höheren waren deutsch) – nicht ganz ein Fünftel der Bevölkerung war deutsch. Die Autorin scherzt, dass nahezu alle Deutschen in Benecko ihre Verwandten waren. „Mein Urgroßvater Hollmann entstammte einer Familie mit sechzehn Kindern, war ein berüchtigter Wilderer und nahm die hiesige Schönheit, Zdena Horáčková zur Frau. Aber es gab einen Haken: Sie hatte bereits ein uneheliches Kind, meinen Großvater Arnošt, und sie war Tschechin. Ihre Ehe ging letztlich in die Brüche“ , fügt sie hinzu.

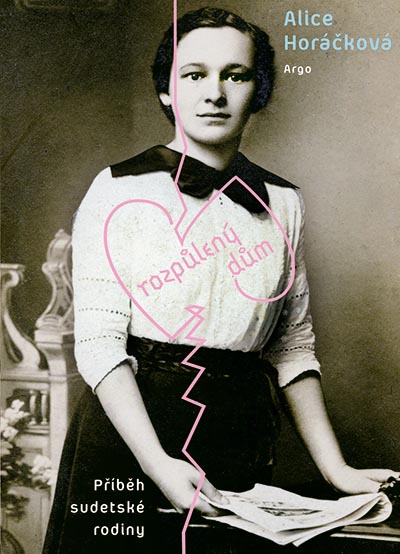

Ihre freigeistige Urgroßmutter Zdena, die auch auf dem Cover des Buches abgebildet ist, hat sie zwar nicht kennengelernt, aber in Benecko kursieren auch heute noch Geschichten über sie: „Sie war die erste Frau, die sich dort die Haare färbte.“ Mischehen waren in Benecko gang und gäbe, so Horáčková: „Tschechen und Deutsche halfen sich gegenseitig beim Heuwenden, oder wenn jemand mit dem Leiterwagen einsank, aber sie stritten auch miteinander. In den Archiven fand ich einen Hinweis darauf, dass die Deutschen die Tschechen beschimpften, weil sie ihnen ihren Hund überfahren hatten, und so habe ich im Roman einen Witz darüber gemacht und diesen Hund dann Masaryk genannt.“

Mit dem Amtsantritt Henleins eskalierten die Beziehungen im Dorf, und nach der Besetzung des Sudetenlandes im November 1938 wurde Benecko faktisch in zwei Hälften geteilt: Der obere Teil fiel dem Deutschen Reich zu, der untere Teil ging an die Tschechoslowakische Republik. „Zu diesem Zeitpunkt machten die Nachbarn Dinge schon regelrecht zum Trotz, einer meiner Verwandten verbot den Kindern, über seine Wiese in die tschechische Schule zu gehen“, berichtet die Autorin. Ihr Urgroßvater und sein jüngerer Bruder gehörten zu denjenigen, die die deutschen Soldaten willkommen hießen. Er wurde während des Krieges Mitglied der NSDAP und freundete sich mit Reinhard Heydrich an, zahlte dafür aber nach der Befreiung einen hohen Preis.

Die Situation, die ihre Familie in Benecko während des Krieges erlebte, als die Ideologie ihre eigenen Brüder entzweite, erinnert in gewisser Weise an das, was heute in der Ukraine geschieht. „Auch dort gibt es viele Mischehen und verflochtene Beziehungen zwischen Familien und Nachbarn…“

Fünf-Minuten-Partisanen

Bei der Arbeit an dem fast fünfhundertseitigen Roman machte sie einige ihrer Verwandten in Deutschland ausfindig, von denen sie bis dahin nicht wusste, dass sie existierten. Inspiriert wurde sie auch von ihren Großeltern in Benecko: „Sie waren typische Gebirgsbewohner. Äußerst fleißig bis abgerackert, hart zu sich selbst und gegenüber anderen und mit sehr wenig auskommend. Meine Großmutter war eine temperamentvolle Frau, sie erzählte mir, dass sie immer ein Junge sein wollte, weil sie ein einfacheres Leben haben. Im Krieg musste sie als Mädchen auf einem Bauernhof für die Deutschen arbeiten, die ihr anboten, den Hof zu behalten, wenn sie vertrieben würden. Sie lehnte das mit der Begründung ab, dass das Glück nicht aus dem Unglück eines anderen erwächst. Mein Großvater war verschlossener, er sprach nie vor mir über die Vergangenheit. Das ging sogar so weit, dass er seinem Sohn verbot, Deutsch zu lernen. Paradoxerweise spreche ich besser Deutsch als mein Vater“, fügt die Autorin hinzu.

Heute weiß sie, dass all dieses Schweigen mit den Tragödien in ihrer Familie und der Nachkriegsangst vor den sog. „Fünf-Minuten-Partisanen“ zusammenhing. „Mein Großvater arbeitete während des Krieges bei der Reichspost und verbrannte Denunziationen von der Gestapo. Einige von ihnen kamen auch von Tschechen, die nach Kriegsende aber schnell den Mantel wechselten und zu Partisanen wurden. Vor denen hatte Großvater am meisten Angst.“

Fantasie und historische Fakten

„In Benecko habe ich die glücklichsten Momente meiner Kindheit verlebt“, so die Autorin, die sich um sachliche Genauigkeit bemühte. „Der Überfall auf das Zollhaus und das Nachkriegsmassaker der Deutschen in den Grenzbauden, der Dammbruch in Desná, all das versuche ich mir aufgrund meiner Recherchen so getreu wie möglich vorzustellen. Aber niemand kann heute mehr herausfinden, worüber meine Urgroßmutter und der Urgroßvater gestritten haben, wie sie sich gegenseitig ihre Liebe gestanden haben… Dinge, die für das Schreiben unerlässlich sind. Ich musste ihr ganzes Gefühlsleben aus meinem Inneren heraus schreiben.“

Die Geschichte wird durch den Wechsel der Perspektiven bereichert, einerseits Sichtweisen von Kindern und Erwachsenen, von Kneipenwirten und Deutschlehrern, und andererseits von denen, die die Vertreibung erlebt haben, und denen, die bleiben konnten. Der Leser wird auch die Sprache des Romans zu schätzen wissen: „Ich habe eine Sprache verwendet, die ich bis zu einem gewissen Grad von meinen Großeltern gehört hatte und die ich teilweise rekonstruiert habe. Meine Großmutter und mein Großvater benutzten viele Germanismen, ebenso wie alle älteren Menschen in der Gegend, die in Kriegszeiten zum „Landrát“ gingen und ihre Genehmigungen beim „Arbajtsamt“ erhielten. Während des Krieges wurde Deutsch Amtssprache und durchdrang ihr Leben“, erklärt die Schriftstellerin.

Schreiben als Therapie

Was hat die Autorin beim Schreiben über sich selbst gelernt? „Ich habe alles verstanden, was meine Familie und damit auch mich geprägt hat, woher die Eigensinnigkeit, der Fleiß und die Wut kommen. Im Grunde war alles schmerzhaft, denn viele meiner Verwandten waren nicht auf der Seite der Helden. Und so war das Schreiben eine Art Therapie für mich.“

Mit ihrem Buch reist Alice nun durch das ganze Land: Sie hat in Vrchlabí und Jilemnice Lesungen gehalten, wo sich ein Teil des Romans abspielt, aber auch in München, in deren Umgebung ein Teil ihrer Familie lebt. “Einmal kamen meine Verwandten zu mir und gaben mir viele Briefe aus der Kriegs- und Nachkriegszeit – das ist eine weitere Geschichte einer zweigeteilten Familie. Man könnte sagen, dass ich immer noch mit dem Roman lebe, obwohl ich für eine andere Arbeit innere Ruhe bräuchte. Aber vielleicht soll es so sein, dass mich meine Figuren für immer verfolgen werden.

Und was die nächste Arbeit anbelangt? „Ich kehre zu dem Genre zurück, mit dem ich in die Literatur eingestiegen bin. Ich schreibe eine Biografie über einen der mutigsten Dissidenten, Václav Benda, der vier Jahre lang im Gefängnis saß, während sich seine Frau um die fünf Kinder kümmerte. Ich habe also für eine Weile ausgesorgt. Aber vielleicht kehre ich dann wieder nach Benecko zurück.“

Dieser Artikel erschien in der vierten Ausgabe des Printmagazins N&N Czech-German Bookmag